不能只满足于做平替,一定要超越。

文 | 华商韬略 陈斯文

华工科技董事长马新强的书柜上,摆着一块书本大小的透明亚克力,中间镶嵌着一颗螺丝钉。

这不是一件普通的纪念品,而是他一生中最深刻的警示——20多年前,中国连一颗加固激光器用的螺丝钉,都要花3美元进口。

今年3月全国两会期间,作为全国人大代表的马新强还特意在“代表通道”上讲述了这个故事。他说:

“正是这颗螺丝钉警醒我,中国人必须走自强奋斗的道路。”

【01】

2024年,中国汽车品牌全面爆发,生产了全球近七成新能源汽车。

而无论蔚小理、比亚迪,还是小米,赛力斯,乃至各大传统车企,背后都站在一家低调的湖北企业:华工科技。

“本土汽车品牌,基本都用了华工的设备。”在很多场合,马新强都会平静地说着同样的“狠话”。

但这还是谦虚了。

目前,华工科技的汽车白车身激光焊接设备在国内市场占有率已超过90%,截至2025年6月,它已累计服务下线车辆超过4500万辆。

几乎以一己之力,装备了中国汽车焊装生产线,由此实现的,不只是中国制造的装备自主,也更是中国制造竞争力的再提升:因为华工,国外同类产品的价格都下降了40%以上。

但成本优势却也并不是华工科技的核心优势,它真正的杀手锏是:技术更领先。

例如:

其激光焊接设备,43秒就能完成一辆新能源汽车车身的激光焊接,这是全球最快的行业速度。

由其首创的轮胎模具激光清洗智能装备,一举淘汰了全球沿用多年的传统干冰清洗法,将效率提升4倍。

由其全球首发的第五代智能三维五轴激光切割机,实现了关键核心部件的100%自主可控,让中国成为德国、意大利、日本之后,全球第四个自主掌握三维五轴加工技术的国家。

▲华工科技第五代智能三维五轴激光切割设备,来源:华工科技

激光,是现代制造业的“神兵利器”,它能切能焊、能钻孔、打磨、清洗、抛光、测量、校正……从电路板上的微孔,到新能源汽车车身的精密焊接;从图案的全息打印,到船舶的厚板切割,包括最前沿的芯片制造,也离不开激光。

华工科技在激光领域的强悍,也是全面和多样性的。

比如,在高端晶圆切割领域,华工科技突破激光晶圆切割机只有日本Disco、德国通快几家公司掌握的局面,不但成功推出核心部件100%国产化的最新一代激光晶圆切割机,而且在精度控制、热损伤控制、效率上都达到甚至超越了国际一流水平。

如今,华工科技的激光晶圆切割机,已先后被装备到中芯国际、华虹半导体等企业,为中国芯片制造的自主化进程,提供了支撑。

【02】

1999年,34岁的马新强,执掌刚刚重组的华工科技。

彼时,中国激光行业,正迎来一场历史性机遇:快速发展的国内制造业,都希望提升生产效率与工艺水平,对自动化设备、先进制造装备的需求激增。

脱胎于华中科技大学,有华中科技大学激光研究院科研实力垫底的华工科技,在这巨大机遇面前却有些尴尬:科研成果转化进展缓慢,甚至拿不出像样的激光装备产品;体制机制上,也面临从校办企业重组而来的业务庞杂、效率低下、组织冗余等挑战。

从毕业留校就在校办企业体系的马新强,曾将一家濒临破产的校企扭亏为盈,他非常清楚这个体系的弊病,以及如何破题——要在市场里活下来,就必须彻底市场化。

目标明确之后,马新强快速展开行动,其中最重要一步是推动公司股改,并把握机会于2000年将华工科技在深交所成功上市,成为中国激光第一股。这不仅倒逼了企业决策机制的优化,还募集了一大笔资金——对于想要在激光行业踏出第一步的华工,至关重要。

有了更好的机制,也有了更强的资本,华工科技开始了第一轮的跨越式发展:一边加快自主研发的科研成果产业化,一边发挥资本优势发起海外并购,以双线并行加速业务拓展。

上市当年,华工就斥资收购了澳大利亚激光切割、等离子切割的知名企业FARLEY和LASERLAB公司,不但拥有了一批领先技术和产品,还借此拥有国际业务网络。

2004年,华工科技的自主研发取得重大突破,由其生产的首批高性能激光切割机通过验收,是中国第一台国产高性能激光切割机。

此后,华工又陆续开发了激光焊接、激光打标、激光清洗等一系列设备,并在2012年首次实现了万瓦光纤激光工艺设备功能性运行,让中国激光装备产业迈上一个崭新台阶。

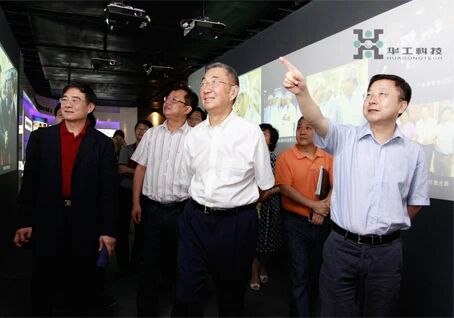

▲世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者丁肇中教授到访华工科技,来源:华工科技

相比这些“首台”、“首次”,更重要的成就在于对卡脖子技术的突破。

马新强一直认为,科技公司只围绕应用级别的产品打转转,做不出真文章。只有从基础掌握核心才能真正做大图强。

对华工而言,这个核心,就是激光器的核心器件。

在当时,国内高端激光装备的核心器件——高功率激光芯片、泵浦源、光学镜片等,几乎全被美国IPG、德国通快、日本住友等企业垄断。进口一台万瓦级的激光器整机,还需要美国商务部审批,连加固激光器用的一颗螺丝,都要花3美元从国外采购。

2015年,华工接到了一笔新能源汽车激光焊接设备的大订单,眼看就要交货,国外激光芯片供应商却突然通知:断供,至少等半年。

“客户每天都在催货,生产线停一天就要损失几百万。”华工激光业务的管理者王中林至今还记得:“可我们手里没有专用芯片,只能眼睁睁看着违约风险越来越大。”

财务部门的账本更让人难受——一块进口激光芯片售价高达2000美元,是成本的10倍;光学镜片干脆按毫米计价,一片直径50毫米的镜片就要上万元。

这让华工激光业务采购进口核心器件的费用,占总成本的60%,而国外企业仅靠卖器件赚取的利润,就相当于华工激光业务净利润的3倍!

更憋屈的是,国外企业给中国企业的器件性能比给欧美企业的低20%,交货期却要长3倍!

这让一贯儒雅谦和的马新强,脱口而出放了狠话:去他的,我们自己搞。

2016年,华工科技成立了核心器件研发中心,投入了10亿元启动“激光芯片、光芯片、传感器”三大自研项目,立志实现三大核心的完全自主。

这是一场真正的硬仗,很多研究都只能从最基础的材料研究开始。历经千辛万苦实现研发突破之后,从样品到量产又是困难重重,而量产才是商业和产业的开始。

可喜的是,华工科技正在持续获得成功。

2021年,其自主研发的高功率激光芯片经受住了量产考验,良率达到了92%,性能不输进口产品,价格却只有一半,一推出就加快国产替代,除了自用,还供应给200多家本土激光企业,中国激光设备的芯片成本也因此起步就普降30%。

2025年以来,华工科技的股价一路高歌猛进,并且9月26日首次突破百元,公司市值首次突破千亿,而这背后很重要的一个原因,就是华工科技在光芯片的成就。

【03】

在华工科技的产业版图里,光芯片业务如今已是最值得期待的亮点。

在AI领域,如果将AI服务器看作“摩天大楼”,那么光纤就是传输数据的“高速公路”,而光模块是进出高速的卡口,光芯片就是卡口里的那道旋转门。

服务器算力再强,光纤速率再高,卡口和旋转门不行,照样会堵得水泄不通。

但光芯片是个瓷器活,其设计涉及光、电、材料多个学科,2016年,华工科技准备研发100G光芯片时,和激光芯片一样,所有的技术资料,同样要靠团队自己摸索,一开始只能参考模糊笼统的国外专利文献,从底层试验入手。

2019年,华工科技做出了第一枚100G光芯片样品,但其传输速率和功耗都不达标。

此时,公司已经投入光芯片研究3年。3年,还连个合格的样品都没做出来,更别说走向产业,面临如此的形势,是继续投入研发,还是及时止损呢?

许多投资者,包括公司内部都认为,应该集中精力做激光装备业务,而不要再烧钱搞什么光芯片研发。

但马新强相信光芯片的前景,咬牙坚持,甚至抵押了办公大楼,将研发坚持下来,最终获得了成功,其自主研发100G光芯片走向量产,也为公司再造一个新的增长极。

2025年上半年,华工科技营收76.29亿元,其光模块业务占总营收49.1%,同比暴增124%。

传感器业务也是类似的路径,从自主研发到形成领先优势。如今,华工的传感已囊括智慧家居用温度传感器、车用传感器、多合一传感器、压力传感器、光伏储能用温度传感器、CCS等,其温度传感器更是占到全球市场70%份额。

依托激光装备、光芯片、传感器三大核心,华工科技已形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器业务格局,提出了“参与构建全联接、全感知、全智能世界,成为全球有影响力的科技企业”的目标。

其中,尤其引人瞩目的是,公司在技术上的持续投入和突破。

近年来,华工都将不少于销售收入的5%投入研发,拥有20000多平米的研发、中试基地,在海外设有3个研发中心,还与华中科技大学共建有激光加工国家工程研究中心、国家防伪工程研究中心、敏感陶瓷国家重点实验室,并且牵头制定国家“863”计划项目、国家科技支撑计划项目、十三五国家重大科技计划专项等50余项,牵头制定中国激光行业首个国际标准,获得国家科技进步奖3项。

尤其令华工人自豪的是,公司产品已出口80多个国家和地区,与昔日统治市场的世界巨头竞争,将市场的口子越撕越大,也越来越呈现出创新引领性。

在马新强看来,从追赶到引领,为人类科技做开创贡献,这已是中国科技公司的必然趋势和使命。他说:中国人不能只满足于做平替,一定要超越。

在他看来,对手的尊重都是打出来的,但光有胆量不行,还要拼谁的拳头更硬。

对于中国激光产业的老人而言,华工科技等公司今天的成就地位放在当年,那是不敢想象,更不敢相信的。

中国激光界专家王又良曾回忆:当年,一家大型国有工厂进口的一台激光设备出了故障,只能邀请国外工程师飞来维修,对方不但从出发时就开始计费,工时费高得吓人,而且过程中像防贼一样防着咱们,最关键的技术参数和核心代码,绝不许中国人触碰。

“明明花了钱,和租的有什么两样!”工厂厂长气得在现场摔了杯子,但最后也只能接受,让职工默默把破茶杯扫走。

中国人对激光技术的强烈渴望,也一度变成了崇拜,激光被看成是神奇的技术,未来甚至科幻的象征。

80年代,中国上映了一部科幻电影《珊瑚岛上的死光》,当剧中的中国科学家凭借大功率激光器,一举击沉苏联驱逐舰时,电影院里爆发出了雷鸣般的欢呼声。

当时还是中学生的马新强,就是这些欢呼者中的一个。

电影中威力无比的激光,让他久久不能忘,以至于当华中工学院招生办的老师到中学招生时,他一眼就看到了众多专业中的激光专业,然后毫不犹豫地写上了名字。